00000:Sam sara

Project 1 / 2019. 3. 1 – 8. 31 / 스튜디오126

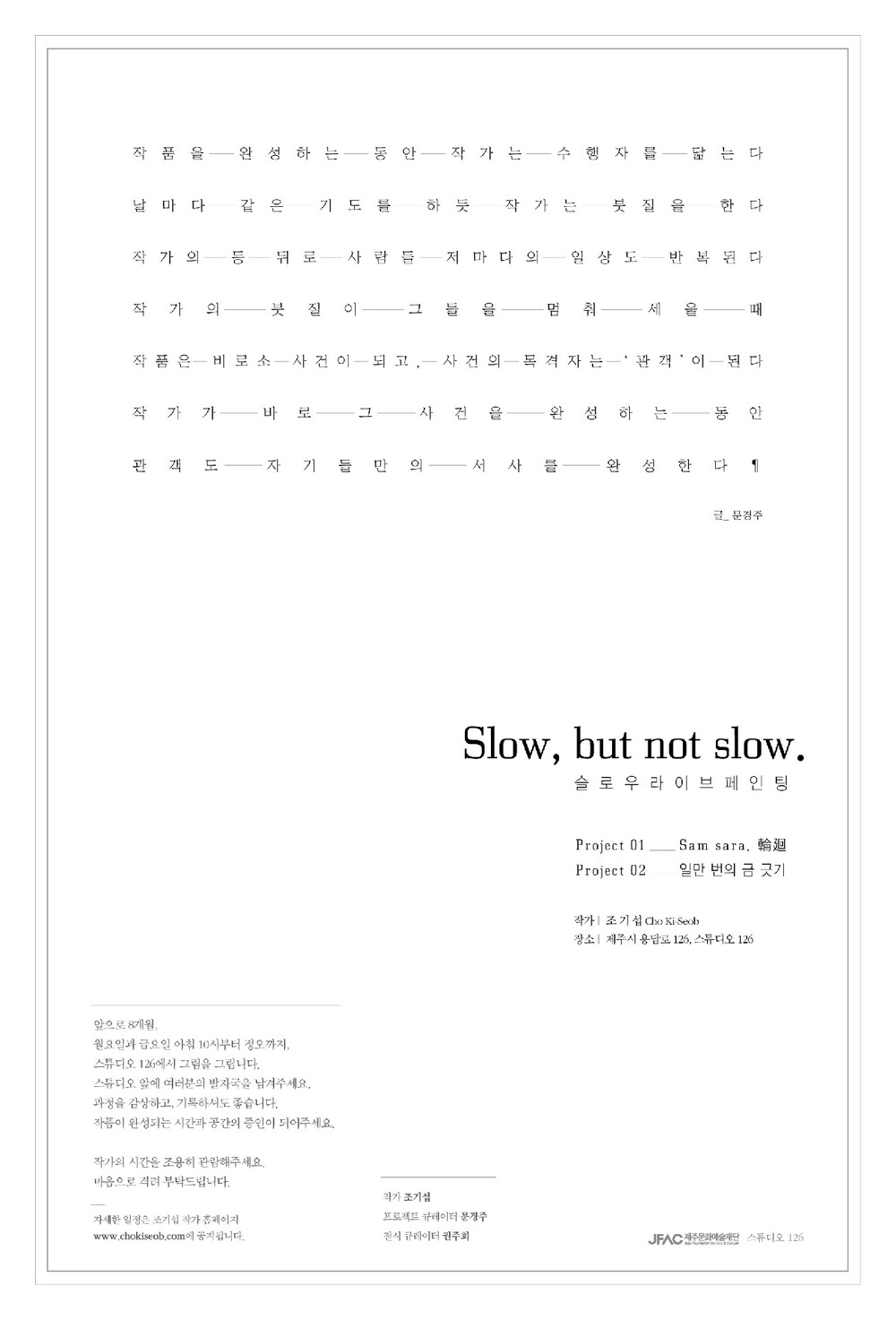

작품을 완성하는 동안 작가는 수행자를 닮는다.

날마다 같은 기도를 하듯 작가는 붓질을 한다.

작가의 등 위로 사람들 저마다의 일상도 반복된다.

작가의 붓질이 그들을 멈춰 세울 때

작품은 비로소 사건이 되고

사건의 목격자는 ‘관객’이 된다.

작가가 바로 그 사건을 완성하는 동안

관객도 자기들만의 서사를 완성한다.

전 시 서 문 / 권 주 희(독립기획자 스튜디오126 대표)

붓으로 행하는 섬세한 수행, 삼사라

음악에서 버스킹이란, 사람들이 많이 다니는 길거리에서 여는 공연을 의미한다. 최근 다양한 형식의 오디션과 버스킹 프로그램이 시청자에게 각광받으며 꾸준한 인기몰이 중이다. 이러한 ‘인정 시스템’에서 중요하게 작동되는 요소는 예술가(지원자) 자신이 자신을 무대 위로 올리고 스스로를 단련하고자 하는 ‘의지’이다. 예술의 영역 중에서도 많은 시간과 노력을 필요로 하는 시각예술에서는 좀처럼 보기 힘든 시스템이다.

조기섭 작가는 신진에서 중진작가로 한걸음 다가가는 단계에 이르렀다. 이러한 시기에 스스로 자문하고 고민하며 자신을 시험대(무대)에 올려놓았다. 뮤지션이 선율을 매개로 관람자와 공감하듯 그는 ‘Live painting'을 통해 농밀하게 소통하며 반응을 살피고자 하였다. 음악가가 연주를 하면 그 장소가 무대가 되듯이, 작가는 자신이 붓을 들고 작품을 마주한 공간이 소통의 장소가 되길 바라고, 행인이 멈춰선 그 곳이 갤러리가 될 수 있음을 시사한다.

또한, 작가가 작업실을 공개하는 것은 대부분 오픈스튜디오라는 공식적인 행사로 이루어지는데 조기섭은 작품의 제작 과정을 여실히 보여주기 위해 공간을 완전히 오픈했다. 오픈 된 장소에서, 정해진 시간에 작업을 하기 때문에 자연스레 대중과의 소통을 꾀하는 퍼포먼스로 이어진다. 크리스틴 스틸스에 의하면, 퍼포먼스는 전통 예술과 다르게 시간, 공간, 장소에서 구현하며 인간의 경험과 지각, 그리고 재현의 상호 연결을 기본으로 한다고 했다. 즉, 퍼포먼스는 예술가가 있는 것(being)과 하는 것(doing)의 과정에 스스로를 현전하고 재현하며, 이러한 행동은 대중을 목격자(witness)로 이행시키는 문화적 컨텍스트가 되도록 한다는 것이다. 그는 작품과 관객사이의 매개자로서, 시각예술 영역을 퍼포먼스와 연결시키고 회화 표면 앞에, 그 위에, 그것이 존재하는 공간에 예술의 시각적 경계와 문화적 논리를 녹여냈다.

한편, 작가는 유투브를 통해 라이브 페인팅을 꾸준히 공개했는데 이것은 단순한 송출의 개념을 넘어 개인의 삶, 작업 과정, 전시에 이르기까지의 전반적인 기록을 의미한다. 즉, ‘Live painting’을 통한 ‘Live exhibition(살아있는 전시)'이 이미 시작되었으며 전시 기간 동안에도 관객과 교감을 통한 기록은 계속된다.

자신을 단련시키는 행위는 작품을 통해서도 드러난다. 겹겹이 쌓아 올리고 갈아내는 반복에 의해 층이 생기고 깊이가 더해진다. 그리하여 물러나거나 도드라지는 형상은 수행자의 모습과 맞닿아 있다. 표면의 두께는 침식되었지만 그 흔적은 남는 것처럼 우리의 삶도 쌓고 깎이는 과정에서 생(生)의 겹이 풍부해진다. 또한 비워냄으로써 영원히 소멸하는 것이 아닌, 그 자리를 더 영험한 것으로 채우는 수행의 결과이다. 이번 작업들은 자연물과 대상에 내포된 무형의 공간을 화면에 표현하는 기존의 회화 작업과 결을 함께하지만 색채가 주는 강렬함은 물러났다. 하지만 더 정교하고 내밀하며 섬세하다. 다양한 층위 안에서 은분 특유의 반짝임은 빛의 반사와 조도, 관객의 동선에 의해 다채로운 분위기를 선사한다. 작가는 작품 속 대상이 화면에 한정되는 것이 아니라 그림이 걸린 주변 환경과 서로 영향을 주고받으며 끊임없이 변화하는 생명의 공간이 되길 바란다.

동시대의 예술가들은 경계가 무의미한 다양한 시도를 한다. 나아가 예술 안팎의 장르 구분을 막론하고 넘나든다. 새로운 발명과 탄생은 언제나 다양한 방식으로 존재해왔고 작은 시도와 도전들이 발현된 결과이다. 다각적이고 실험적인 이번 프로젝트는 시각예술에 대한 고정관념을 허무는 시도이며, 그 안에 담긴 세계를 재정립하는 작가의 새롭고 도전적인 행위이다.

글 / 문경주

하얀 바다에 사람이 뜬다. 마치 신과 같이 서서 걷는 중인지, 심연에 내려갔다 올라오는 중인지 알 수 없다. 다만 내가 아는 것은 그 사람의 이름이 J이고, 동네에서 모시는 신이 사는 집 오른쪽으로 다섯 번째 집에 살았다는 것이다.

J는 매일같이 나무를 했다. 내가 최초의 기억을 시작하던 날에도 그랬다. 어떤 여름에는 그날 만난 모든 동네 사람들에게 언제부터 그 사람이 나무를 했느냐고 물었으나 어제의 엄마도, 미래의 엄마도, 아주 오래전 엄마의 엄마도 J가 나무를 하는 것을 보았다 했다. 나는 그의 나이가 너무 궁금했으나 동네 사람들 누구도 그의 나이를 궁금해하지 않았다. 그는 누구와도 말을 하지 않았는데 사람들이 먼저 인사하지 않아서 그런 것인지, 아니면 벙어리로 태어난 것인지, 그것도 아니라면 말을 안 하기로 작정한 것인지 알고 싶었다. 그날부터 나는 J를 찾아다녔다. 작은 신의 집에서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 번째 담을 지났는데 그 대문을 찾을 수 없었다. 내일도 찾지 못해서 그렇다면 그는 나무를 하는 사람이니까 곶자왈에 숨어서 기다렸는데 저 멀리 그가 나무를 베는 소리가 들려서 쫓아가면 얼마 지나지 않아서 숲이 아닌 바다를 헤매고 있었다.

열여섯이 되던 해에는 소리만으로 J의 기척을 쫓을 수 있었다. 또 다른 어떤 여름에는 드디어 그를 따라잡았는데, J는 물고기를 하고 있었다. 나와 동네 사람 모두는 그것들이 나무라 생각하였는데 언제부터 물고기를 했던 것인지, 처음부터 나무가 아니었던 것인지 알 수 없었다. 내가 있는 곳이 숲 인지 바다 인지도 알 수 없었고, 땅 인지 하늘인지 분간할 수 없었다. 정지한 것이 하나도 없다는 생각에 엉엉 울어버렸다. 그가 다가와서 무어라 말을 했지만 들리지 않았다. 엄마는 기절한 나를 J가 등에 업고 왔다고 했다. 숲에 간다고 했으면서 왜 옷이 쫄딱 젖어서 돌아왔느냐고 물었으나 다음과 다음에도 대답할 수 없었다. 내가 나의 눈물에 홀딱 젖었던 날부터 그녀는 매일 내 방문을 막아섰다. 엄마가 사라진 어떤 밤이 되어서야 바다의 입구에서 다시 그를 만날 수 있었다. 그는 비늘로 만든 옷을 입고 쪼그려 앉아 지나가는 사람에게 말을 걸고 있었으나, 누구도 대답하지 않았다. 나무를, 아니 물고기를 하지 않는 그의 형체는 사람들 눈에는 보이지 않는 것 같았다.

J는 바다 앞에 있었지만 없었다. 내게만 자신을 보여주는 것 같아서 우쭐한 마음으로 매일 같은 자리에서 그를 관찰했다. 지구가 한 바퀴를 돌아서 해가 뜨면 우리는 어김없이 마주했다. 그는 점점 작아지거나 자주 딱딱하게 굳었고, 몸의 선만을 남기고 아예 사라졌다가 다시 몸을 채웠다. 동이 트고 태양의 이마가 보일 때 특히 그의 몸에 자주 눈이 부셨다. 반사된 빛의 크기는 매번, 매시간, 매일 달랐는데 어떤 날엔 나의 두 눈을 멀게 만들려고 작정한 듯 거대한 빛 덩어리의 모습으로 눈을 짓이겼다. 하루는 여러 개의 작은 파편 크기였는데, 그런 날에는 빛으로 만든 유리 조각에 눈이 찔리기도 했다.

우리가 만나고 두 번째로 울었던 날을 기억한다. 해무가 가득한 날에도 J는 유일하게 빛나는 공간이었기 때문에 그날의 J는 이전과 달랐다. 오로지 허여멀건 얼굴로 빛나는 모든 순간을 삼켰다. 원래의 그는 여러 겹의 비늘이나 비닐을 입었는데 그날의 J는 입구가 없는 두꺼운 옷을 입어 안을 볼 수 없었다. 그가 만진 모든 것이 단단한 껍질로 변했다. 두 눈에 반짝이는 총기가 사라지면 죽은 것과 다름없다던 아빠의 말이 생각나서 내가 가진 온 힘을 써서 반대 방향으로 달리기 시작했다.

동네의 신이 사는 집을 지나 팽나무로 담을 쌓은 집을 지나 엄마가 살았던 집을 지나 아빠가 살았던 집도 지나 드디어 내가 살았던 집. 담장의 순서도 맞게, 대문의 색깔도 잘 확인했으니 빛이 사라진 J도 없을 것이다. 그가 없음을 확인하자 마침내 집이었다.

마당에 널브러진 백구의 빠진 털 뭉텅이가 순간 반작였다. 할머니가 기둥에 매달아둔 삐쩍 마른 고사리가 반작였다. 잡초가 무성했던 마당을 덮어버린 회색 시멘트 바닥도 반작였다. 나는 반작이는 모든 것이 서러워서 울어버렸다. J가 여기까지 다녀가지 않았다는 생각에 안심했다. 얼마나 지났을까, 대문 너머의 바다에서 빛이 보였다. 두껍고 빛이 사라진 그의 피부 아주 깊은 곳에서 잠시 보였다가 이내 사라지던 희미한 반사를 보았던 순간이 떠올랐다. 그를 제대로 보지 않고 도망친 것이 미안해서 다시 바다로 나갔다. 한참을 달렸지만 입구를 찾을 수 없었다. 내가 정한 바다의 입구는 표식이 없음에도 늘 찾을 수 있었는데, 울고 나서 돌아간 바다에는 입구가 없었다.

그날의 그는 굴 껍데기로 만든 옷을 입고 죽어버린 어패류의 껍데기를 모으고 있었다. 그렇게 한 무리의 껍데기를 모으면 무릎을 꿇고 양쪽 어깨와 머리에 쌓아 올렸다. 그가 기도하는 풍경은 바다에 우뚝하고 솟았는데 기도를 마치고 일어서는 그의 몸에는 늘 파도가 침식했고 껍데기는 깎였다.

하얀 바다에 사람이 뜬다. 마치 신과 같이 서서 걷는 중인지, 심연에 내려갔다 올라오는 중인지 알 수 없다. 다만 내가 아는 것은 그 사람의 이름이 J이고, 동네에서 모시는 신이 사는 집 오른쪽으로 다섯 번째 집에 살았다는 것이다.

* 이 글은 <00000:Samsara> 조기섭, 2019를 감상하고 지어진 회화 문학입니다.

당신들은 나를 다발로 정의한다.

단편적인 정의들이다.

나는 왼쪽에서 고요하고 오른쪽에서 환희한다.

그러니 당신들은 멀리서 바라보아라.

나는 빛으로 채워진 벙어리다.

You define me as a sheaf. The bundle of fragmentary definitions.

On the left, I am still quiet. On the right, I am amused joyfully.

So look at me from afar.

I am a deaf mute filled with the light.